【必見】プライバシーマークを取得するメリットを解説

最終更新日:2025年05月07日

顧客からの信頼獲得、営業活動の強化、社内体制の整備など、プライバシーマーク(Pマーク)の取得は、企業価値の向上につながる重要な施策です。

本記事では、営業面・内部統制・採用ブランディングといった多角的な視点から、取得によって得られる具体的なメリットをわかりやすく解説します。

そもそもプライバシーマークとは?

Pマークとは、個人情報を適切に管理・運用している企業であることを第三者が認証し、その証としてマークの使用を許可する制度です。

日本産業規格「JIS Q 15001」に基づいた個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の構築と運用が要件となっており、運営は一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)によって行われています。

どんな企業・どんな情報が対象?

Pマークが対象とするのは、氏名、住所、電話番号などの基本情報に限らず、従業員データ、顧客リスト、応募者情報、クレーム対応履歴、さらにはCookieのような個人関連情報まで幅広く含まれます。

申請できるのは原則として法人のみで、国内に事業所を持つ企業が対象です。申請には少なくとも2名以上の従業員が必要とされ、かつ「個人情報保護管理者」と「監査責任者」の兼任が不可であるなど、一定の体制整備も求められます。

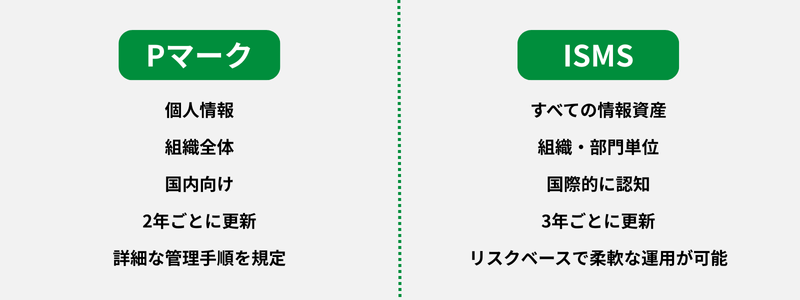

ISMSとの違いは?迷う前に知っておきたいポイント比較

情報セキュリティ認証としてよく比較されるのが「ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証(ISO/IEC 27001)」です。両者はよく似ていますが、Pマークは個人情報の保護に特化しており、日本国内向けの制度という点が特徴です。一方、ISMSはすべての情報資産を対象とし、グローバルにも通用する規格です。

プライバシーマーク取得のメリット

プライバシーマークを取得するメリットを「営業・顧客」「社内体制強化・内部統制」「採用・企業ブランディング」の3つの観点から解説します。

プライバシーマーク取得の営業・顧客面でのメリット

Pマークの取得は、企業の外部に向けた信頼の証として大きな意味を持ちます。

特に、営業活動や顧客対応の現場では、個人情報をきちんと管理できる会社かどうかが取引の可否や評価に大きく影響する時代です。

ここからは、Pマーク取得が営業・顧客面でどのような具体的効果をもたらすのかを詳しく見ていきましょう。

1. 入札・取引条件で有利に!信頼性の証明としてのPマーク

Pマークは、取引先からのセキュリティチェックにおける信頼材料として機能します。

特に大手企業や官公庁などでは、個人情報を含む業務を外部に委託する際に、PマークまたはISMS認証取得企業であることを前提条件とするケースが多く見られます。

Pマークの有無が問われる業務の一例を紹介します。

- 顧客情報を扱うコールセンター業務

- マイナンバー関連業務

- データ入力・集計業務

- IT開発・保守でのログ・アクセス管理

- Webフォームを通じて個人情報を取得するサービス

特に官公庁案件では、Pマークの取得が入札参加の「必須条件」または「加点対象」として明記されることも少なくありません。

企業間取引においても、セキュリティチェックシートでPマークが確認項目に含まれることが増えています。

Pマークがあることで、煩雑な監査対応や書類提出が簡略化されるケースもあり、営業プロセスのスムーズ化にもつながります。

2. 「この会社なら安心」と思わせる!消費者の信頼獲得に効果大

近年、一般消費者のプライバシーに対する意識は急速に高まっています。

特にECサイトや会員制サービス・アプリなどを展開するBtoC企業では、「この会社は信頼できるか?」という視点で見られる機会が増えています。

Pマークを取得し、自社のWebサイトや登録フォーム、利用規約ページにマークを表示することで、顧客に視覚的な安心感を与えることができます。

例えば次のようなシーンで効果を発揮します

- ユーザーが個人情報を入力する申込フォーム

- メールアドレスを預ける会員登録画面

- Web広告を見て訪れたランディングページ

こうした入力前の不安を軽減し、コンバージョン率の向上につながったという事例も報告されています。

Pマークは、単なる制度認証ではなく、マーケティング上の信頼の証(トラストマーク)としても機能しているのです。

3. 公共案件で加点&参加資格に!

官公庁や地方自治体の公共入札では、Pマークが参加資格の条件や評価項目として採用されることが一般的になっています。

以下のような事例が報告されています。

- 国税庁、警察庁、地方自治体の入札条件として「PマークまたはISMSを必須」と明記

- IT・印刷・封入封緘業務などでは「Pマーク必須」が多数

- 評価項目でPマーク取得企業に5点〜10点の加点を行う形式もあり

また、民間企業でもRFP(提案依頼書)においてPマーク保持企業を優先と記載されることが増加しています。特に、情報を多く扱うプロジェクト、Web開発、クラウド導入、アウトソーシング契約などでは顕著です。

つまり、Pマークの取得は、競争に参加できる最低条件であると同時に、競合よりも一歩リードするための差別化要因にもなり得るのです。

4. 自社サイトや営業資料でのPR効果

Pマークの取得は、外部への信頼アピールに使える「公式な肩書き」でもあります。

具体的には、以下のようなシーンで活用されています

- 自社ホームページのフッターやセキュリティポリシー欄へのマーク掲載

- 営業用パンフレットや提案書へのロゴ挿入

- 名刺やメール署名への記載

- SNSプロフィールでの紹介(※ルールに準拠して使用)

こうしたPRは、「Pマークがある=情報管理体制が整っている会社」というイメージ形成に直結します。

特に競合が多い業界では、こうした信頼の可視化がリード獲得や受注率の向上に大きく影響する場面があり、「Pマーク取得をきっかけに大手企業からの問い合わせが増えた」という声も聞かれます。

社内体制強化・内部統制上のメリット

Pマークの取得は、外部向けの信頼獲得だけでなく、企業内部の業務管理やリスク対策にも大きな効果をもたらします。

Pマーク取得の前提となる「個人情報保護マネジメントシステム(PMS)」は、単なる文書の整備にとどまらず、社内の業務運用やリスク管理体制の見直しを促す制度的な枠組みです。

ここでは、Pマーク取得によって企業内部にもたらされる具体的なメリットを解説します。

1. 業務のムラが消える?全社的な業務見直しが進む理由

Pマーク取得にあたっては、社内のあらゆる業務でどのように個人情報が取得・利用・保管・廃棄されているかを可視化する必要があります。

「どこでリスクが潜んでいるか」「情報の取り扱いにムラがないか」などが明確になり、業務プロセス全体の見直しが促進されます。

- 顧客情報をメールで受け取った後の保存方法が部門ごとに異なっていた

- クレーム対応履歴を共有していたが、管理ルールが不明確だった

- 紙ベースの書類が放置されることが多かった

といった曖昧な運用が、Pマーク取得を機にルール化・標準化されます。

結果、組織として一貫性のある個人情報の管理体制が構築され、ミスや情報漏洩のリスクが格段に減ると同時に、業務の効率化や属人化の解消にもつながります。

2. ルールが形だけにならない!教育で変わる社内意識

Pマーク取得企業では、すべての従業員を対象に、定期的な個人情報保護教育を実施することが必須とされています。

教育は一度きりではなく、年1回以上の継続的な教育として行うことで、社内のルールが形式だけでなく実際の業務行動として定着していきます。

また、教育後には理解度テストやアンケートによる効果測定が求められるため、習熟度にばらつきがあった場合は追加教育を行うなど、意識と行動の両面からの浸透が図られます。

3. 現場の行動が変わる!社員の意識改革がもたらす効果

Pマーク取得を通じて従業員のセキュリティ意識が高まることは、多くの企業で共通して報告されている効果です。

研修やマニュアル整備をきっかけに、次のような行動変化が見られるようになります

- デスク上に個人情報が記載された書類を放置しない(クリアデスクの徹底)

- 書類やUSBを施錠付きロッカーで管理

- パスワードを使い回さず、定期的に変更

- メール送信時のCC/BCC確認や添付ファイルの暗号化

これらは一見すると小さな変化ですが、社内全体で意識が高まり、情報漏洩リスクが日常業務レベルで大幅に低減されます。

また、「個人情報をどう守るか」を通じて、社員自身が自分の情報や顧客の信頼を守る主体者としての自覚を持つようになることも、Pマーク取得の大きな成果です。

4. もしもの時も慌てない!インシデント対応体制の安心感

万が一、個人情報に関するインシデント(漏洩・紛失・誤送信など)が起きた場合でも、Pマークの取得企業であれば、事前に対応フローが整備されているため、迅速かつ的確な初動対応が可能です。

PMSでは、インシデント対応マニュアルの整備、報告・連絡体制などの準備が義務づけられています。

事前に準備をしておくことで、インシデントが発生しても対応の遅れや混乱を防ぎ、損害の拡大や信頼失墜を最小限に抑えることができます。

採用・企業ブランディングへの波及効果

Pマークは、営業や顧客対応だけでなく、「採用活動」や「企業の対外的な信頼構築」といったブランディング戦略にも有効です。

近年では、求職者や社会全体が企業の情報管理体制やコンプライアンス意識を重視する傾向が強まっており、Pマークの有無がその印象に直結する場面が増えています。

ここでは、Pマークがどのように採用やブランディングに貢献するのかを具体的に解説します。

1. ロゴ掲載で伝える安心感と信頼性

Pマークの取得企業は、その認証ロゴを採用サイトやコーポレートサイト、パンフレットなどで正式に表示することができます(※JIPDECの定める使用ルールに準拠した場合)。

このロゴは、「セキュリティ・コンプライアンス重視の会社」というイメージを視覚的に伝える効果があり、求職者がサイトを訪れた際に安心感を与えます。

また、競合他社と比較されたときに「Pマークを取得しているかどうか」は、企業姿勢や信頼性の違いとして印象に残りやすい要素です。

2. 「しっかりしてる会社」と思われる!ブランド力アップの鍵に

企業ブランディングの観点から見ても、Pマークの取得は「社内外における情報管理体制の強化」=信頼できる企業であるというブランド価値の証明となります。

ただ採用活動がしやすくなるだけでなく、組織全体のレピュテーション(評判)形成にも大きな影響を与えます。

情報漏洩リスクが経営課題とされる現代において、Pマークを取得している会社はそれだけで安心・信頼という無形資産を手に入れられるのです。

デメリットや注意点も事前にチェック

Pマークの取得には多くのメリットがある一方で、導入・運用において無視できない負担やリスクも存在します。

ここでは、事前に知っておくべきデメリットや注意点を3つの観点から整理します。取得を検討している企業にとって、「想定外だった」と後悔しないための重要な判断材料になるはずです。

1. どれくらいコストがかかる?時間・人手のリアル

Pマークの取得には、初期コストと人的リソースの確保が必要です。

費用の内訳には以下のようなものが含まれます。

| 費用項目 | 小規模事業者の目安 |

|---|---|

| 申請料 | 約5万円 |

| 審査料 | 約21万円(更新時は約13万円) |

| 登録料 | 約5万円 |

| 合計 | 初回で約30万円以上が目安 |

さらに、申請準備には「個人情報保護方針の策定」「規程や様式の整備」「社内教育」「リスクアセスメント」「内部監査」など、数十〜百時間単位の作業時間が発生します。

加えて、外部のPマーク取得支援コンサルを活用する場合、数十万〜百万円以上のコンサル費用がかかるケースもあります

このように、金銭的・時間的な投資が必要不可欠であり、専任担当者がいない企業では通常業務との兼務が負担になるケースも少なくありません。

2. 2年ごとの更新が必須!続けるための体制も必要

Pマークは一度取得すれば終わりではありません。認証の有効期間は2年間と定められており、更新ごとに再び審査を受ける必要があります。

この更新プロセスは、初回ほどではないにせよ年間を通じて計画的に進める必要があり、業務負担は継続します。

また、審査機関の混雑状況によっては、希望のタイミングで審査が受けられないこともあり、スケジュール調整も悩ましいポイントです。

【関連コンテンツ】

Pマークの更新についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

3. 取っただけで安心しないで!形骸化による信頼低下に注意

Pマークは制度として取得するだけでは本当の価値を発揮しません。

運用が形骸化していたり、社内の理解や体制が整っていない場合には、むしろ逆効果となるリスクもあります。

また、インシデント発生時に「Pマークを持っていたのに…」と信用を大きく失うことにもつながりかねません。

このような事態を防ぐには、経営層の理解とリーダーシップのもと、継続的な運用と改善サイクル(PDCA)を真剣に回す体制づくりが欠かせません。

まとめ

Pマークの取得は、営業・社内管理・採用・ブランディングなど、多方面にわたって企業活動を強化する力を持っています。

社内の業務プロセスを見直し、社員の意識を変え、顧客や社会に対して安心感を届ける。その一つひとつが、企業の成長や信頼の基盤となります。

「Pマークを取得すべきかどうか」を判断するには、自社の業種・規模・取引先・体制に合わせて検討してみてください。

本記事は、2025年4月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。