プライバシーマークの取得に必要な期間は?

最終更新日:2025年04月21日

急に「プライバシーマーク取得プロジェクト」の責任者に任命され、戸惑っている方も多いのではないでしょうか。

特に、「いつまでに取れるのか?」という問いには、上司や経営層への説明責任も伴います。

本記事では、Pマーク取得に必要な全体スケジュールの目安と注意点、遅延の原因、コンサルタント利用の是非、更新時の注意点まで、現場目線で解説していきます。

目次

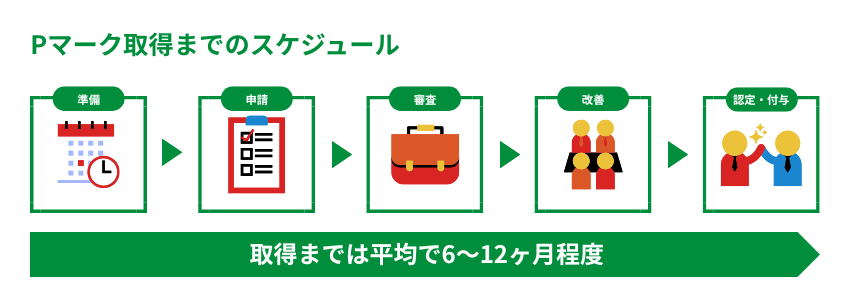

まずは全体像を把握!Pマーク取得までの全体スケジュールを解説

Pマーク取得にはどれくらいかかる?期間の目安をチェック

Pマーク取得にかかる期間は、平均で6〜12ヶ月程度が一般的とされています。

ただし、社内体制や申請時期のタイミング、審査機関の混雑具合などによって、1年以上かかることもあります。自社の体制や申請時期、審査機関の状況なども加味して、現実的なスケジュールを立てましょう。

フェーズ別に解説!取得までのステップと期間

Pマーク取得までは以下のフェーズで作業進めます。

| フェーズ | 目安期間 |

|---|---|

| 準備フェーズ①:計画策定とPMS構築 | 1~3ヶ月 |

| 準備フェーズ②:PMS運用と記録保持 | 1~2ヶ月 |

| 申請フェーズ:申請書類作成・提出 | 1ヶ月 |

| 審査フェーズ①:書類審査 | 2ヶ月 |

| 審査フェーズ②:現地審査 | 1.5~3ヶ月 |

| 改善フェーズ:指摘事項改善 | 1~6ヶ月 |

| 認定・付与フェーズ:付与適格決定・契約・登録 | 1~2ヶ月 |

ここからはフェーズごとに行う作業内容とその注意点について解説していきます。

準備フェーズ①:計画策定とPMS構築 [1~3ヶ月]

内容

最初のフェーズでは、Pマーク取得に向けた具体的な計画を立て、PMS(プライバシーマネジメントシステム)の土台を整えます。

必要な期間は、1~3ヶ月ほどですが、企業の現状や投入できるリソース、外部コンサルタントの利用有無などによって大きく変わります。

例えば、扱う個人情報の種類や量が多い場合や、関連する業務プロセスが複雑な場合は、現状分析やリスク評価、規程類の作成により時間が必要になる可能性があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 社内の推進体制を整備 | 担当者や個人情報保護管理者、個人情報保護監査責任者などを決定し、それぞれの役割を明確する。 |

| 個人情報の洗い出しとリスクの分析・評価 | 自社が取り扱っている個人情報(種類や管理状況など)を整理(個人情報の特定)し、漏えい・滅失・き損などのリスクを分析・評価。 |

| 個人情報保護に関する基本方針や内部規程の策定 | 分析結果をもとに、プライバシーポリシーや具体的な取り扱いルールをまとめた内部規程を作成。 |

注意点

初期段階での準備の質(実態に合ったリスク分析が行われ、明確で実用的な規程が整備されているかどうか)が、後のフェーズ、とりわけ審査段階での指摘事項の数に影響を与え、全体の効率にも大きく関わります。

丁寧に分析や評価を行い、必要な規程をきちんと整備しておくことで、後の手戻りを減らし、スムーズにPマーク取得を進められるようになります。

準備フェーズ②:PMS運用と記録保持 [1~2ヶ月]

内容

Pマーク取得に向けて、準備フェーズ①で整備したPMSを実際の業務で活用し、記録を残していく段階です。期間の目安は1~2ヶ月ですが、運用実績をしっかり積むことで後の審査をスムーズに進められます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 実務への適用 | フェーズ1で定めた方針や規程、様式類に沿って、個人情報の取得・利用・保管・廃棄などの業務を行う。 |

| アクセス管理と教育 | 個人情報へのアクセス権を厳格に管理し、従業員全員が個人情報を扱う際のルールを守れるよう、教育や訓練を実施する。 |

| 内部監査の実施 | PMSが想定通りに機能しているかを客観的にチェックするため、内部監査を行い、結果をもとに改善点を洗い出し、対応策を検討する。 |

| マネジメントレビュー | 内部監査の結果などを経営層へ報告し、PMSの有効性を評価・見直し、課題やリスクを再確認した上で、必要に応じて規程や運用ルールを修正する。 |

| 記録の作成と保管 | 教育の実施記録や監査報告書、マネジメントレビューの議事録などの記録を作成・保管し、作成時期・方法・保存場所を決めておくことで、後の審査対応を円滑にする。 |

注意点

この運用期間は、単に申請資格を得るための「待ち時間」ではなく、PMSが書類上だけではなく実際の業務で機能していることを示すための大切な期間です。

後の審査では、作成した文書だけでなく、運用記録(誰がいつ教育を受けたか、内部監査でどのような指摘があり、それをどう改善したかなど)も詳しく確認されます。

形だけの運用にとどまると、後から多くの不備を指摘されて取得プロセスが長期化してしまう恐れがあります。

運用の段階でPMSをしっかり組織内に定着させ、実効性のある管理を続けることが、審査をスムーズに進めるための鍵となります。

申請フェーズ:申請書類作成・提出 [1ヶ月]

内容

PMSの運用実績が十分に確認できるようになった時点で、JIPDECまたはJIPDECが認定した指定審査機関に審査を申請します。

申請時には、所定の申請書、会社の登記事項証明書、会社概要、整備されたPMS文書一覧、準備フェーズ②で実施した従業員教育・内部監査・マネジメントレビューの運用記録サマリーなど、多数の書類が必要です。

書類の種類が多く、必要な資料を整理し、抜けや誤りが生じないように準備する必要があるので、この作業には1ヶ月ほどかかることを想定しておくのが妥当です。

注意点

申請書類に記載漏れや誤り、必要書類の不足といった不備があると、審査の開始が見送られたり、審査が中断・遅延したりする直接的な原因となります。

特に外部コンサルタントを利用しない場合は、書類の正確性と量を考慮して時間に余裕を持って取り組むことがおすすめします。

審査フェーズ①:書類審査 [2ヶ月]

内容

申請書類が審査機関に受理されると、まずは提出された書類がJIS Q 15001やPマークの審査基準に適合しているかどうかを、書面上で審査されます。

たとえば、PMS(個人情報保護マネジメントシステム)文書が必要な内容をすべてカバーしているか、論理的に矛盾がないか、法律上の要件を満たしているかなどを確認されます。

申請書類が受理された後、まず形式的な不備がないかを確認する「形式審査」に0.5ヶ月、その後、内容を詳細に確認する「文書審査」に1.5ヶ月かかるとされおり、合計で2ヶ月程度の期間を要します。

注意点

この書類審査で、PMS文書に不備や疑問点があると判断された場合は、審査機関から「△評価」や「✕評価」などの指摘を受けて、修正を求められることがあります。その際、修正後の文書を改めて提出する必要があるため、指摘の数や内容によってはその分手続きが遅れます。

特に、事前のPMS構築(準備フェーズ①)と申請書類の準備(申請フェーズ)の段階で、要求事項をしっかり理解し、文書を正確に仕上げておくことが大きく影響します。

審査フェーズ②:現地審査 [1.5~3ヶ月]

内容

書類審査を通過すると、次のステップとして審査員が申請事業者の事業所を訪問し、実際にPMSが文書通りに、かつ効果的に運用されているかを確認する「現地審査」が行われます。

申請から現地審査までの待ち時間は、審査機関や申請が集中する時期によって変動します。通常は1.5~3ヶ月ほどが目安ですが、申請企業の多いJIPDEC本体や繁忙期の場合は4~5ヶ月、あるいはそれ以上要するケースも報告されています。

注意点

現地審査までの「待ち時間」は、Pマーク取得の全体スケジュールを大きく左右するポイントでもあり、時にはボトルネックにもなります。待ち期間をできるだけ短くするためには、審査機関を選ぶ段階で混雑状況を把握したり、申請時に「早めに審査を受けたい」という希望を伝えたりすることが有効です。

また、現地審査当日には、PMSがきちんと運用されているかが厳しく確認されます。もし、文書上のルールと実際の運用が大きく食い違っていたり、規程が徹底されていなかったり、従業員の理解が不足していたりすると、多くの不適合事項(指摘事項)を受けることになり、次の改善フェーズが長期化する原因となります。

改善フェーズ:指摘事項改善 [1~6ヶ月]

内容

現地審査の結果、PMSの運用に関して改善が必要な点を指摘された場合、審査機関から正式な「指摘事項文書」が送付されます。申請事業者は、指摘された内容に基づき、問題の根本原因を分析し、是正処置および再発防止策を計画・実施します。そして、その改善結果を示す文書や記録を添付した「改善報告書」を作成し、審査機関に提出します。

実際に改善活動を行い、報告書をまとめるまでにかかる期間は、指摘事項の数や内容の重大さ、企業の対応能力によって大きく変動します。そのため、改善にかかる期間はおおよそ1ヶ月から6ヶ月と幅をもって考えられています。

注意点

この「改善フェーズ」は、Pマークを取るまでの期間が長くなる原因になりやすいステップです。指摘事項の数が多かったり、その内容がPMSの根幹に関わるような重大なものであったりする場合、改善対応に多くの時間と労力を要します。

また、改善報告が審査機関に承認されず、何度も再提出を繰り返すことになると、取得までの期間はさらに延びてしまいます。

このフェーズの期間を最小限に抑えるためには、準備フェーズ①と準備フェーズ②の事前準備をいかに十分に行うかが鍵となります。

認定・付与フェーズ:付与適格決定・契約・登録 [1~2ヶ月]

内容

Pマークは、改善報告が承認された後、契約手続きと登録料の支払いを経て正式に付与され、企業名がJIPDECのサイトで公表されて使用が可能になります。

全ての工程を完了し、最終的にPマークの登録証が届くまでの期間は、1~2ヶ月程度が目安とされています

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 改善報告書の審査 | 提出された改善報告書について、審査機関が内容を確認し、全ての指摘事項が適切に改善されているかどうかを判断する。 |

| 最終審査会議 | 審査機関内で最終の確認会議を行い、Pマークの付与が妥当かどうかを正式に決定する。 |

| 付与適格の通知 | 審査を通過した企業に対して、付与機関(JIPDEC)から「Pマーク付与に適格」との通知が届く。 |

| 契約書の受け取り・返送 | Pマーク使用に関する契約書が送られてくるので、署名・捺印して返送する。 |

| 付与登録料の支払い | 指定された金額の登録料を支払う。 |

| Pマークの正式付与 | JIPDECが契約締結と入金を確認後、Pマークの付与が確定し、登録証が発行される。 |

| 登録情報の公開・使用開始 | JIPDECのWebサイトなどで企業名が公表され、Pマークの使用が許可される。 |

注意点

この最終フェーズは、主に手続き的なプロセスが中心となりますが、その前提として、全ての指摘事項改善が完了し、審査機関から承認を得ている必要があります。

このフェーズが遅延することは稀ですが、登録料の支払いが遅れるなどの手続き上の問題があれば、登録証の発行が遅れる可能性はあります。

気をつけたい落とし穴!取得期間が延びる主な理由とは

Pマークの取得では、当初の想定していた期間以上の時間がかかってしまうことがよくあります。

ここからは、取得期間が延びる主な要因を4つに分類し、それぞれの対策を紹介します。

申請プロセスにおける問題

主な要因

Pマークを取得する際、最初の関門となるのが「申請書類の提出」です。この段階でつまずくケースが意外と多く見られます。

よくあるトラブルとしては、申請書への記入ミスや記載漏れ、提出が必要な書類の不足や遅延などがあります。

- 書類不備

- 提出遅延

対策

- 最新の申請要領や手引きを確認

- ダブルチェック体制の構築

- 外部コンサルタントの活用

- スケジュールに余裕を持つ

審査対応における遅延

主な要因

申請書類が受理され、審査がスタートした後も遅延要因は潜んでいます。以下のような要因で、審査の進行が遅れてしまうことがあります。

- PMSの不備や実運用とのズレにより審査で多数の指摘を受ける

- 指摘事項への改善対応が遅れたり内容が不十分である

- 従業員が個人情報保護の知識や社内ルールを理解していない

対策

- 実効性のあるPMSを構築・運用

- 内部監査で事前に問題点を把握

- 社員教育を継続的に実施

- 迅速かつ的確な改善対応

審査機関側の要因

主な要因

Pマーク取得の遅れは、申請企業側だけでなく、審査機関の都合によっても発生することがあります。

年度末や年末年始には申請が一時期に集中しやすく、審査員のスケジュールが埋まりやすくなります。その結果、書類審査から現地審査までの待機期間が想定以上に延びてしまうケースがあります。

対策

- 審査機関の混雑状況を事前に確認

- 取得希望時期を伝える ※対応が保証されるわけではありません

- 審査機関を比較・検討する

申請企業側の内部要因

主な要因

- 担当者の兼任や体制の不明確さにより、Pマーク関連業務に十分な時間が確保できない

- PMSやJIS Q 15001の要求事項に関する知識や、Pマーク取得プロセスの経験が不足している

- 経営層の関与が不十分なため、人員や予算などのリソースが適切に配分されない

- 担当者の急な異動や退職、あるいは自然災害や大規模なシステム障害、その他予期せぬ事態

対策

- 経営層のコミットメントを得る

- リソースを適切に配分する

- 知識・スキルの強化

- 属人化を防ぐ仕組みを整える

- 予期せぬ事態への備え

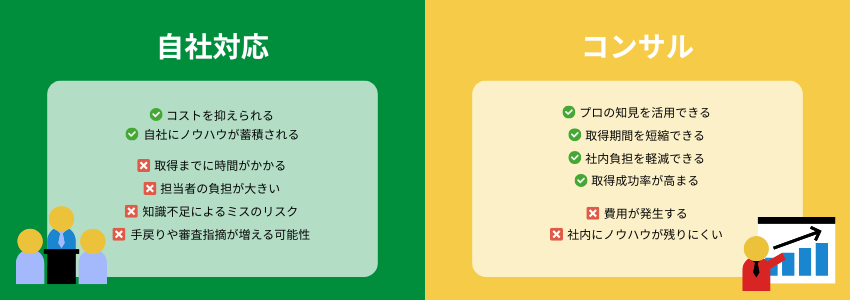

どちらが効率的?「自社で進める vs コンサルに頼る」

Pマーク取得に向けた取り組みでは、自社のリソースで対応すべきか、あるいは専門コンサルタントの力を借りるべきかで迷う企業も多いのではないでしょうか。

ここでは、それぞれの選択肢における「期間」の観点から、意思決定の参考となる情報をお届けします。

| 比較項目 | 自社対応 | 外部コンサル利用 |

|---|---|---|

| 平均取得期間 | 1年以上が一般的 | 約6ヶ月での取得も可能 |

| 必要リソース | 専任体制・高い知識が求められる | 社内負担を軽減可能 |

| 費用 | 審査料・登録料のみ | 追加でコンサル費用(40〜50万円程度) |

| 知識・経験 | 社内の自己学習に依存 | 専門的ノウハウを活用 |

| 審査対応 | 慣れない申請書類で手戻りのリスク大 | 書類精度・審査通過率の向上に寄与 |

コンサルタント活用

コンサル会社はPマークの取得フローや審査基準に精通しています。PMSの構築から、文書作成、申請代行、審査対応の助言に至るまで、全フェーズに渡って支援を行います。

特に、自社対応では時間のかかる申請に至るまでの準備期間をスピーディーに進められる点が大きなメリットとなります。

PMSの構築や運用に関する知識が十分にない企業や、社内リソースが限られている場合には、

費用を上回る効果が期待できる選択肢と言えるでしょう。

【関連コンテンツ】

Pマーク取得をサポートしてくれるコンサルティング会社をお探しの方は、こちらの記事も参考にしてください。

自社対応

個人情報保護に関する知識やノウハウを持つ人材がいない場合や、担当者が他業務と兼任しているような体制では、PMSの構築や文書作成に予想以上の時間がかかる傾向があります。

また、審査で多くの指摘事項を受けた場合、それに対する改善対応が遅延し、取得までの期間が延びるリスクもあります。

一方で、

コストを最小限に抑えたい企業にとっては、自社対応は一つの選択肢となり得ます。社内でのノウハウ蓄積にもつながるため、長期的な視点でのメリットも見逃せません。

更新審査の準備はいつから?

Pマークは、取得後も2年ごとの更新が必要な制度です。

有効期限が切れる前に更新審査を受け、再認定されなければマークの使用はできなくなります。

特に、過去2年間のPMS運用実績の証拠資料を揃えるには時間がかかるため6ヶ月前から準備をはじめることをおすすめします。

申請期間に注意!更新準備は6ヶ月前からが安心

更新のための申請手続きは、有効期間満了日の8ヶ月前から4ヶ月前までの4ヶ月間に行わなければなりません。

この定められた期間内に申請を行うことが原則であり、期間を過ぎてしまうとPマークが失効するリスクがあります。

ただし、自然災害や一時的な業務過多など、合理的な理由がある場合には、事前に審査機関に相談することで、申請期間の猶予が認められるケースもあるようです。

更新手続き全体には、準備期間を含めて4か月程度かかることが一般的です。申請書類の作成や審査対応に十分な時間を確保するためには、有効期間満了日の6か月前には準備を開始することが望ましいとされています。

まとめ

Pマークの取得には、だいたい6~12ヶ月かかるのが一般的です。準備や運用、審査、改善といったステップを、一つずつ丁寧に進めていくことがポイント。書類のミスや対応の遅れは、期間が延びる原因になりやすいので注意が必要です。

この記事を参考に、自社の状況と照らし合わせて、無理のないスケジュールを立ててみてくださいね。

本記事は、2025年4月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。